90年代深圳外烟?或许这是许多老烟民心中最怀念的一个话题。那个时代,深圳作为中国改革开放的前沿阵地,各种外烟蜂拥而至,成为了人们生活中不可或缺的一部分。从当年的烟草市场到如今的香烟文化,90年代的外烟不仅仅是吸烟的选择,更是时代的象征。这里,我们将深入探讨90年代深圳外烟的历史背景、品牌发展以及相关的香烟知识,让我们一起回顾那段难忘的岁月。

90年代深圳外烟的历史背景是什么?

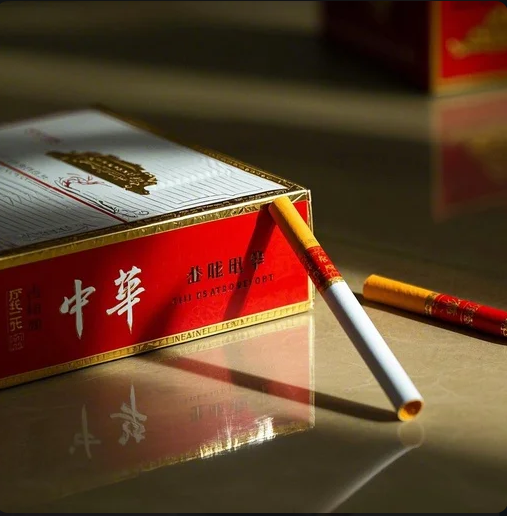

90年代初,深圳作为特区的尝试在许多方面都展现了突破性的变化。伴随着经济的腾飞,外烟逐渐在市场上占据了一席之地。那时,中国的香烟市场主要以中华、红双喜等国产品牌为主,但随着对外经济的开放,越来越多的外烟品牌进入中国,比如万宝路、戴尔、西野等。许多人通过深圳的免税店和港口,进入了这个充满诱惑的外烟世界。

在90年代初,深圳每天都有成千上万的游客、商人涌入,带动了外烟的消费。依据1996年的数据显示,深圳的外烟消费量增长了近70%。这个数据不仅令人兴奋,也反映出当时社会对外烟的渴望。在这一背景下,外烟逐渐成为了许多人社交场合必备的象征,甚至形成了特有的烟文化。

90年代深圳外烟有哪些代表性品牌?

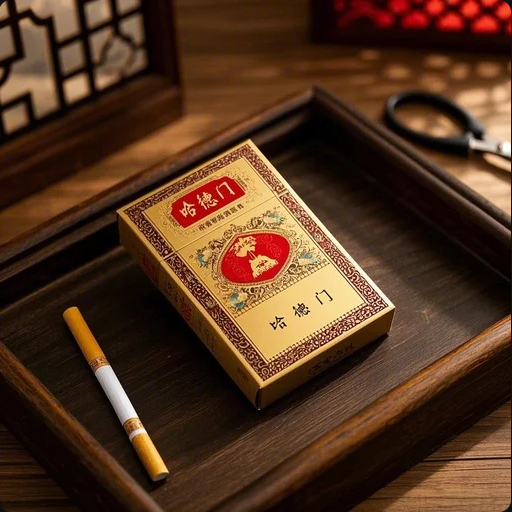

在90年代的深圳,外烟品牌数不胜数,但其中一些品牌尤为突出。以下是几个当时广受欢迎的外烟品牌:

- 万宝路:以其独特的口味和高档的形象深受烟民喜爱。

- 戴尔:凭借平易近人的价格和柔和的口感吸引大量年轻消费者。

- 西野:以强烈的烟草香气和浓厚的味道,吸引了一批忠实粉丝。

与此同时,市面上也出现了一些假冒伪劣产品,使得消费者在选择中需要谨慎。由于90年代末期国家开始对烟草市场进行规范管理,也相应提升了消费者对香烟品质的要求。外烟作为“舶来品”,其销售特别繁荣,但也格外小心。消费者常常根据口碑、评价来选择自己想要的香烟品牌,而非仅仅听信营销广告。

90年代深圳外烟的吸烟文化是怎样的?

吸烟不仅仅是个体的选择,更与社会文化密切相关。在90年代深圳,吸烟代表了一种社交方式。工作午后的休息时间,总能看到一群人在吸烟,聊着工作和生活,甚至在很多商业谈判中,香烟更是促进友谊和达成共识的媒介。

此外,那个年代的烟民们对香烟的选择也蕴含了许多个性化的表达。某些品牌象征了身份的象征,吸食什么烟品往往反映了一个人的社会地位及生活态度。可以说,90年代的深圳外烟成为了当时快速生活节奏下人们心灵的慰藉。

然而,随着时间的推移,越来越多的公共场合开始限制吸烟,吸烟文化逐渐发生变化。如今回望90年代的深圳外烟,尽管时代变迁,但那时烟民的热情与对外烟的热爱依然让人怀念。

在我们深入了解90年代深圳外烟后,也许会对今天的吸烟文化有更深的观察。尽管世界日新月异,但某些习惯与情怀依然在人的内心深处延续着。

如今的烟民在选择香烟时已经不仅仅是看重口感和品牌的知名度,更多的是对健康的考量。无论是电子烟的普及还是各类新型烟草产品的出现,都在改变着我们的吸烟方式。然而,90年代深圳外烟曾经留下的痕迹与影响依然值得我们回味。

总之,90年代深圳外烟在很多人记忆中有着不可磨灭的位置。不论时代如何变化,对香烟的情感与理解都让人感慨。在这个诚信与品质并重的新时代,或许我们能够从90年代的经历中吸取新的思考,为未来的烟草市场和文化创新带来启示。

希望本文能够帮助你更加深入了解90年代深圳外烟的各种面貌和那段激情岁月。如果你对香烟有更多疑问或想要分享的经历,欢迎在下方留言,让我们一起探讨那些美好的记忆。